1.開催要領

1)開催日時: |

平成26年 2月20日(木曜日)13:00~16:00 |

2)開催場所: |

弥生の里ホール(奈良県磯城郡田原本町阪手233番地の1) |

3)主 催: |

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート奈良支部 |

4)共 催: |

田原本町・(社福)田原本町社会福祉協議会 |

5)後 援: |

(37団体等・順不同) 奈良県・奈良県市長会・奈良県町村会・川西町・三宅町・広陵町・橿原市・桜井市・天理市・田原本町老人クラブ連合会・田原本町民生児童委員協議会・田原本町商工会・田原本町自治連合会・田原本町手をつなぐ育成会・(一社)奈良県社会福祉士会・奈良県司法書士会・(一社)奈良県介護福祉士会・(特活)奈良県介護支援専門員協会・(一社)奈良県医師会・(一社)奈良県作業療法士会・(公社)奈良県理学療法士協会・奈良県言語聴覚士会・(社福)奈良県社会福祉協議会・(公社)認知症の人と家族の会奈良県支部・奈良県民生児童委員連合会・奈良県老人福祉施設協議会・奈良県老人保健施設協議会・(一財)奈良県老人クラブ連合会・奈良県地域包括在宅介護支援センター協議会・奈良県自治連合会・(特活)Nネット・(一社)奈良県手をつなぐ育成会・(特活)奈良県精神障害者家族会連合会・奈良県障害者福祉連合協議会・(財)たんぽぽの家・なら消費者ねっと・奈良中央信用金庫 |

6)参加者数: |

合計163名(登壇者13名を除く) 【内訳:一般67名・福祉関係66名・自治体関係18名・医療関係6名 ・当支部会員6名】 |

2.プログラム

| 1)13:05~14:00(55分) | |

基調講演 |

「マイケアプランってなぁに?~マイライフプランの玉手箱~」 講師:全国マイケアプラン・ネットワーク代表 島村 八重子氏 |

| 14:05~14:35(30分) | |

講 座 |

「だれでもわかる!成年後見制度かんたん講座」 講師:全国マイケアプラン・ネットワーク代表 島村 八重子氏 |

| 14:45~16:00(75分) | |

| パネルディスカッション | |

| 「成年後見人のいる生活支援現場のホント ~本人の自己決定を尊重し、福祉的後見へ活かす~」 コーディネーター:同志社大学社会学部社会福祉学科 教授 空閑 浩人 氏 助言者:全国マイケアプラン・ネットワーク代表 島村 八重子 氏 パネラー:田原本町地域包括支援センター 吉村 博子 氏 (社福)田原本町社会福祉協議会 峙 暢洋 氏 (公社)成年後見センター・リーガルサポート奈良支部 前川 一彦 会員 |

|

| 2)相続・遺言・成年後見に関する法律相談(シンポジウムと平行して同会場で実施) 相談者:合計9名 |

|

| 【相談内容内訳】 | 親亡き後の子の問題 2(知的障がい1・発達障がい1) 任意後見の概要 2 相続手続 2 市町村長申立 1 入院中の叔父の遺言・成年後見・相続全般 1 土地の親子間贈与 1 |

3.概要

(司会進行)田原本町 住民福祉部長寿介護課 課長補佐 福住 洋子氏

(開会挨拶) 田原本町 住民福祉部長 平井 洋一氏

【基調講演】

| 『自己決定』を全体のテーマ・キーワードとした本シンポジウムにふさわしいゲストとして、介護保険制度がスタートした平成12年よりケアプランの自己作成に取り組まれ、自分らしい暮らしや生き方を自ら考える活動を推進されている「全国マイケアプラン・ネットワーク」代表の島村八重子氏を基調講演の演者としてお迎えしました。 島村氏は、ケアプランの自己作成者と応援団のネットワークとして、平成13年9月に同ネットワークを立ち上げられました。会員数は現在約150名で、自己作成者50名を含めて、自分や親のためにケアプランのことを勉強したい方と専門職・研究職・行政担当者等で構成されています。自己作成のための無料フリーソフト「とき」の作成をはじめ、「マイケアプランのためのあたまの整理箱」や「マイライフプランの玉手箱」等の冊子・書籍の発行、例会(マイケアカフェ)等を通じた情報交換や、実践型ワークショッププログラム等の出前講座或いはフォーラム等のイベント開催を通じて、介護保険のかなめは利用者であり、ケアプランを専門家に丸投げせずに自分の頭で考え、自己決定ができる賢明な市民及び利用者になろう、とマイケアプランの根本的な趣旨を啓発されています。 |

そのきっかけは、脳梗塞がきっかけで気管切開し、寝たきりで全介助の生活となった義父の介護経験(介護保険以前の平成8年開始)にあると島村氏はいいます。在宅での看取りという結果には介護者としてある種の満足感があったものの、介護自体のあり方について義父目線で思いを巡らせると、義父のこれまでの“生き方”がプツリと断絶したことで、「生きる」ことに繋げるのではなく「生かす」ことに一生懸命になってしまったという当時の想いと共に、主役であるはずの当事者たる義父が蚊帳の外となっていたという当時の介護の在り方についての自己認識が、“宿題”として残ったそうです。 そのきっかけは、脳梗塞がきっかけで気管切開し、寝たきりで全介助の生活となった義父の介護経験(介護保険以前の平成8年開始)にあると島村氏はいいます。在宅での看取りという結果には介護者としてある種の満足感があったものの、介護自体のあり方について義父目線で思いを巡らせると、義父のこれまでの“生き方”がプツリと断絶したことで、「生きる」ことに繋げるのではなく「生かす」ことに一生懸命になってしまったという当時の想いと共に、主役であるはずの当事者たる義父が蚊帳の外となっていたという当時の介護の在り方についての自己認識が、“宿題”として残ったそうです。 |

その経験から、平成12年より約7年間介護に従事した義母の支援にあたっては、地域で自立して暮らし、自分らしい生活を送るためには何が必要かを考えるようになり、「その人にぴったりのサービスは、これまで送ってきた暮らしの中にある」という大切な視点に気付いたといいます。自宅の軒先に置いたベンチでの近隣住民の方々とのコミュニケーションの機会確保は、島村氏の義母にとっての最たる“サービス”となりました。 その経験から、平成12年より約7年間介護に従事した義母の支援にあたっては、地域で自立して暮らし、自分らしい生活を送るためには何が必要かを考えるようになり、「その人にぴったりのサービスは、これまで送ってきた暮らしの中にある」という大切な視点に気付いたといいます。自宅の軒先に置いたベンチでの近隣住民の方々とのコミュニケーションの機会確保は、島村氏の義母にとっての最たる“サービス”となりました。 |

ケアプランを考えるということは、「くらしの棚卸作業」であると島村氏はいいます。“自分”や“生き方”を伝えるために、これまでの道を振り返り、今の自分を分析し、これからどう生きていたいかを考えること。制度に暮らしを合わせるのではなく、制度を暮らしに合わせて「暮らしを拡げるツール」として活用する共に、自分の人生の専門家はあくまでも「自分」であることを強く認識し、未来を自ら創ることの大切さを力説されました。 ケアプランを考えるということは、「くらしの棚卸作業」であると島村氏はいいます。“自分”や“生き方”を伝えるために、これまでの道を振り返り、今の自分を分析し、これからどう生きていたいかを考えること。制度に暮らしを合わせるのではなく、制度を暮らしに合わせて「暮らしを拡げるツール」として活用する共に、自分の人生の専門家はあくまでも「自分」であることを強く認識し、未来を自ら創ることの大切さを力説されました。 |

【講座】

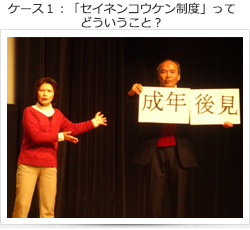

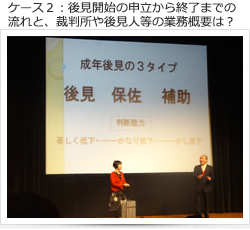

| 「だれでもわかる!成年後見制度かんたん講座」と銘打った講座では、後見制度の基礎について、3つのテーマを寸劇と当支部会員による解説によりイメージしていただくものでした。 |

演者として寸劇を担当していただいたのは、ざ・ひめみこ(くらしの安全・安心サポーター橿原)です。 演者として寸劇を担当していただいたのは、ざ・ひめみこ(くらしの安全・安心サポーター橿原)です。地域の消費者の安全・安心の確保のために、消費者と消費生活センターとをつなぐパイプ役として消費生活センターと連携しながら、身近なところで起こっている消費者トラブルを題材にした寸劇やクイズなどを出前講座で実施し、消費者被害の予防啓発活動を実践されています。 |

ざ・ひめみこは、年間平均約30件の講座を、橿原市の消費者フォーラムや他地域の自治会等からの依頼も含め県下各地で実施されています。本シンポの約1週間前には、奈良市に阿南久消費者庁長官が来県された地方消費者グループ・フォーラム(近畿ブロック)の際にも、奈良を代表して寸劇を上演されるなど、その活動は活発で多岐に渡ります。 ざ・ひめみこは、年間平均約30件の講座を、橿原市の消費者フォーラムや他地域の自治会等からの依頼も含め県下各地で実施されています。本シンポの約1週間前には、奈良市に阿南久消費者庁長官が来県された地方消費者グループ・フォーラム(近畿ブロック)の際にも、奈良を代表して寸劇を上演されるなど、その活動は活発で多岐に渡ります。 |

|

|

今回は、代表の葛本鈴子氏をはじめ6名のメンバーによる上演でした。悪徳商法等とは異なり、実は成年後見の寸劇は今回がはじめてのチャレンジということでしたが、事前打合せ時には3つのシナリオがあっと言う間にできあがるなど本番に向けても準備万端で、そのメリハリの効いた演技には会場からも感嘆の声もあがり、さすがにプロフェッショナルな香りが漂っていました。 今回は、代表の葛本鈴子氏をはじめ6名のメンバーによる上演でした。悪徳商法等とは異なり、実は成年後見の寸劇は今回がはじめてのチャレンジということでしたが、事前打合せ時には3つのシナリオがあっと言う間にできあがるなど本番に向けても準備万端で、そのメリハリの効いた演技には会場からも感嘆の声もあがり、さすがにプロフェッショナルな香りが漂っていました。 |

【パネルディスカッション】

| 「成年後見人のいる生活支援現場のホント ~本人の自己決定を尊重し、福祉的後見へ活かす~」と題したパネルディスカッションでは、同志社大学で社会福祉学・ソーシャルワーク論を専門とされ、自らも京都社会福祉士会所属の社会福祉士でもある同大学社会学部社会福祉学科教授の空閑(くが)浩人氏をコーディネーターとしてお迎えしました。空閑氏は、奈良県社会福祉協議会の平成21年度福祉的後見制度の在り方検討会委員長を務められるなど奈良県との関わりも深く、また、『ソーシャルワーカー論~「かかわり続ける専門職」のアイデンティティ』などの著書を通じて、ソーシャルワークの在り方を中心に研究・実践を続けておられます。 本パネルは、成年後見制度及び同制度による生活支援現場の実情や後見人が果たすべき役割等を通じて、「福祉的後見」の意義とその在り方についての認識を深める機会としての位置づけです。 |

各パネラーの発言に先立ち、空閑氏より、パネルの副題でもある「福祉的後見」の概念についての解説がありました。前提として、「暮らしの安心」とは何か?につき、一人暮らしの高齢者が社会的孤立とセルフ・ネグレクト状態へ至る過程を例示の上、地域での“孤立”や支援の“拒否”は「暮らしのSOS」のサインであり、“相談できる”“助けてと言える”“教えてもらえる”“手伝ってくれる”“見守ってくれる”“つながっていてくれる”という人や場所があることが「暮らしの安心」である、といいます。 各パネラーの発言に先立ち、空閑氏より、パネルの副題でもある「福祉的後見」の概念についての解説がありました。前提として、「暮らしの安心」とは何か?につき、一人暮らしの高齢者が社会的孤立とセルフ・ネグレクト状態へ至る過程を例示の上、地域での“孤立”や支援の“拒否”は「暮らしのSOS」のサインであり、“相談できる”“助けてと言える”“教えてもらえる”“手伝ってくれる”“見守ってくれる”“つながっていてくれる”という人や場所があることが「暮らしの安心」である、といいます。 |

「福祉的後見」とは、その「暮らしの安心」を守るものであり、成年後見等の権利擁護の制度の利用のことだけではなく、日常を支える福祉・介護サービス等のつながり、また地域に根ざした活動を行う人や場所とのつながりの中で、その人の暮らし全体の安定や安心が守られることを意味します。 「福祉的後見」とは、その「暮らしの安心」を守るものであり、成年後見等の権利擁護の制度の利用のことだけではなく、日常を支える福祉・介護サービス等のつながり、また地域に根ざした活動を行う人や場所とのつながりの中で、その人の暮らし全体の安定や安心が守られることを意味します。そして、地域住民や地域における関係機関・関係者の「協働」を即す仕掛けづくりの必要性に言及された上で、「社会の一員」「地域の一員」であることを支えることが、「かかわり続ける」「つながり続ける」という地域における福祉活動の本質であると言及されました。 |

福祉とは、「(ふ)普段の(く)暮らしの(し)幸せ」であり、「一人にしないこと」でもあります。福祉的後見をより身近なものにするために、地域の人々の命綱としての“つながり”と“適度なおせっかい”の大切さを胸に、「一人にしないまちづくり」に向けて、地域福祉の推進により、支援が必要な人が地域で孤立することなく、必要な支援につながるためにも、『 “支えられる”ということに遠慮しないで』というメッセージを伝えたい、と小括されました。 福祉とは、「(ふ)普段の(く)暮らしの(し)幸せ」であり、「一人にしないこと」でもあります。福祉的後見をより身近なものにするために、地域の人々の命綱としての“つながり”と“適度なおせっかい”の大切さを胸に、「一人にしないまちづくり」に向けて、地域福祉の推進により、支援が必要な人が地域で孤立することなく、必要な支援につながるためにも、『 “支えられる”ということに遠慮しないで』というメッセージを伝えたい、と小括されました。 |

その後、高齢・障がい福祉等に携われている各パネラーより、各々の立場に沿っての発表があり、田原本町地域包括支援センターの吉村氏は、同センターの窓口機能の説明と共に、町長申立によって地元司法書士が後見人に就任した事例を紹介、後見制度利用に際して必要な診断書徴求の局面における、かかりつけ医の同制度に対する理解不足をはじめ、後見人候補者の事前確保の困難さ、また報酬が発生することが本人や親族の躊躇に繋がっていることを制度利用の課題にあげると共に、サービス担当者会議や病院受診時の関与を通じた後見人による当事者情報の早期把握に期待されました。 その後、高齢・障がい福祉等に携われている各パネラーより、各々の立場に沿っての発表があり、田原本町地域包括支援センターの吉村氏は、同センターの窓口機能の説明と共に、町長申立によって地元司法書士が後見人に就任した事例を紹介、後見制度利用に際して必要な診断書徴求の局面における、かかりつけ医の同制度に対する理解不足をはじめ、後見人候補者の事前確保の困難さ、また報酬が発生することが本人や親族の躊躇に繋がっていることを制度利用の課題にあげると共に、サービス担当者会議や病院受診時の関与を通じた後見人による当事者情報の早期把握に期待されました。 |

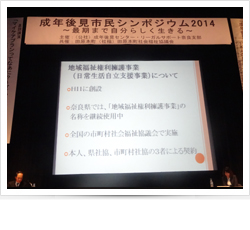

田原本町社会福祉協議会の峙(そわ)氏は、社協が事業主体である地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)の概要を説明の上、同事業利用者が判断能力減退に伴い成年後見制度の利用に移行したケースを紹介しました。また、様々な申立支援を通じて感じている制度利用推進のポイントとして、①個々のニーズに併せた後見人(専門職)候補者の選定、②後見制度の非万能性に基づく、関係者との共同支援による「その人らしい」生活の構築、③他職種間チームによる地域密着型の後見相談センター等相談窓口の基盤整備の3点をあげると共に、外出時の付添や家族会議への参加、荷物預かり等への後見人の関与を希望されました。 田原本町社会福祉協議会の峙(そわ)氏は、社協が事業主体である地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)の概要を説明の上、同事業利用者が判断能力減退に伴い成年後見制度の利用に移行したケースを紹介しました。また、様々な申立支援を通じて感じている制度利用推進のポイントとして、①個々のニーズに併せた後見人(専門職)候補者の選定、②後見制度の非万能性に基づく、関係者との共同支援による「その人らしい」生活の構築、③他職種間チームによる地域密着型の後見相談センター等相談窓口の基盤整備の3点をあげると共に、外出時の付添や家族会議への参加、荷物預かり等への後見人の関与を希望されました。 |

|

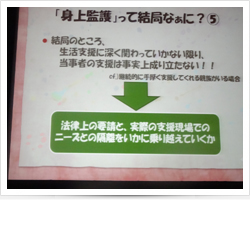

そして、リーガルサポート奈良支部の前川一彦会員は、後見人に対して要求される身上監護支援の意味合いが、「事実行為」(例:病院受診時の送迎や付添)ではなく、あくまでも「法律行為」に限られるのが本来の立法制度上の位置づけであるところ、実際の支援現場においては、その立ち位置に踏みとどまってはいられない客観的支援ニーズが存在している現状を踏まえた上で、法律上の要請と実際の支援現場での要請との隔離をいかに乗り越えていくかが課題であると指摘しました。 そして、リーガルサポート奈良支部の前川一彦会員は、後見人に対して要求される身上監護支援の意味合いが、「事実行為」(例:病院受診時の送迎や付添)ではなく、あくまでも「法律行為」に限られるのが本来の立法制度上の位置づけであるところ、実際の支援現場においては、その立ち位置に踏みとどまってはいられない客観的支援ニーズが存在している現状を踏まえた上で、法律上の要請と実際の支援現場での要請との隔離をいかに乗り越えていくかが課題であると指摘しました。 |

また、後見人の役割の多様化に伴い、①地域の身近なソーシャルワークの支援者としての役割の一端を、後見人たる司法専門職が担っていく地域的及び社会的な要請の高まり、そしてその必要性 ②福祉医療専門職・見守り従事者等との密な情報交換と連携による適切な生活支援体制の構築とその維持が、地域で支え合う“地域福祉援助”への昇華の契機となることに触れ、その上で、生活支援や意思決定の局面で後見人として必要とされる視点を踏まえて、司法専門職に欠落しがちな「精神的支援」の実践の重要性に言及、『伴走者』としての寄り添う支援のあり方を訴えました。 また、後見人の役割の多様化に伴い、①地域の身近なソーシャルワークの支援者としての役割の一端を、後見人たる司法専門職が担っていく地域的及び社会的な要請の高まり、そしてその必要性 ②福祉医療専門職・見守り従事者等との密な情報交換と連携による適切な生活支援体制の構築とその維持が、地域で支え合う“地域福祉援助”への昇華の契機となることに触れ、その上で、生活支援や意思決定の局面で後見人として必要とされる視点を踏まえて、司法専門職に欠落しがちな「精神的支援」の実践の重要性に言及、『伴走者』としての寄り添う支援のあり方を訴えました。 |

また、自己決定を主眼とする任意後見制度の活用を進言。成年後見制度が当事者の「いのち」と「くらし」を守る有用な制度であり、財産の多寡や身寄りの有無等にかかわらず誰でも利用できる社会保障サービスの延長線上の制度であることを強調すると共に、同制度が単なる個人レベルの生活支援の一手段・一制度にとどまらず、地域コミュニティーでの権利擁護支援のための連携(人と人とのつながりによって要支援当事者を見守り、そしてその当事者が生きていくための連携)をより強化するツールでもあることを最後に言及しました。 また、自己決定を主眼とする任意後見制度の活用を進言。成年後見制度が当事者の「いのち」と「くらし」を守る有用な制度であり、財産の多寡や身寄りの有無等にかかわらず誰でも利用できる社会保障サービスの延長線上の制度であることを強調すると共に、同制度が単なる個人レベルの生活支援の一手段・一制度にとどまらず、地域コミュニティーでの権利擁護支援のための連携(人と人とのつながりによって要支援当事者を見守り、そしてその当事者が生きていくための連携)をより強化するツールでもあることを最後に言及しました。 以 上 |

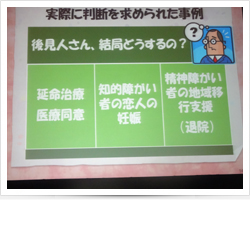

田原本町の知的障がい者委託相談支援事業所であるたけのこ園の八百本氏は、日々の相談業務を通じて寄せられる自己決定が必要な10の相談例を元に、日常的に繰り返し必要とされる膨大な数の“自己決定”を支援するしくみとして機能して欲しい、と成年後見制度への期待に言及されました。人間が生きることは選択と決定の繰り返しであり、その決定に本人や支援者が迷った時に寄り添い、障がい当事者らの思いを汲み取り、ともに決断し或いは当事者による決定の後押しをして、その結果発生する良いことも悪いことも共に受け止め、人生を共にしてくれるというスタンスの後見人が現場に存在して欲しいと切望されました。

田原本町の知的障がい者委託相談支援事業所であるたけのこ園の八百本氏は、日々の相談業務を通じて寄せられる自己決定が必要な10の相談例を元に、日常的に繰り返し必要とされる膨大な数の“自己決定”を支援するしくみとして機能して欲しい、と成年後見制度への期待に言及されました。人間が生きることは選択と決定の繰り返しであり、その決定に本人や支援者が迷った時に寄り添い、障がい当事者らの思いを汲み取り、ともに決断し或いは当事者による決定の後押しをして、その結果発生する良いことも悪いことも共に受け止め、人生を共にしてくれるというスタンスの後見人が現場に存在して欲しいと切望されました。